On me pose souvent la question : pourquoi cet intérêt pour Henri Béraud ? Je dirais que cet écrivain appartient à la fois à la vague des premiers géants du reportage, avec Kessel, Albert Londres, et tant d’autres, à la vague des romanciers populistes, avec Monfreid, Cendrars, Dorgelès et tant d’autres, à la vague des grands mémorialistes de son temps, avec Léon Daudet, Galtier-Boissière et quelques autres, mais aussi à la plus talentueuse et la plus périlleuse des vagues littéraires de son temps, celle des polémistes, avec quelques rares autres pamphlétaires, qui, pour beaucoup d’entre eux, subirent les dramatiques conséquences de leur goût pour le pamphlet, et aussi de leur talent qui a fait qu’ils étaient lus et influents.

C’est certainement cela qui rend Béraud spécialement remarquable : il a apporté sa contribution à tous les domaines de l’écriture. Et il a payé le prix pour avoir été sans doute le plus grand ou l’un des plus grands polémistes de son temps.

Voilà pourquoi Béraud reste intéressant, aujourd’hui. Voilà pourquoi il mérite une place, dans le panthéon littéraire, bien supérieure à celle qui lui est pour l’heure attribuée.

Des textes polémiques qui préparaient son chemin de croix

Toute l’œuvre de Béraud ou presque est régulièrement rééditée, à l’exception de ses pamphlets qui n’avaient guère bénéficié jusqu’à présent que du magnifique travail des éditions Consep. Entre 2004 et 2006, cette maison entreprit en effet de rééditer, en trois tomes, tous les éditoriaux de Béraud parus dans Gringoire entre 1928 et 1943, dont les fameux textes polémiques qui lui assurèrent dans l’instant un surcroît de gloire, mais qui préparaient aussi son terrible chemin de croix. Ces textes formaient en fait une série d’éditoriaux polémiques qui furent ensuite publiés sous forme d’ouvrages, aux éditons de France, dans les années 1930-1940.

Les admirateurs de Béraud ont longtemps pensé que, pour sauver la mémoire du romancier, du reporter, du critique, du poète, du mémorialiste, il fallait faire oublier le pamphlétaire. Ce fut donc le cas, pendant toutes les années d’après-guerre, sans pour autant que l’œuvre de Béraud ait été remise à la place qui lui revenait. Pire encore, l’écrivain, qui figurait dans les manuels scolaires, qui était lu par des classes entières, dans les années 1950 et 1960, a été peu à peu supprimé de manuels littéraires, pour être relégué dans les pages des manuels d’histoire au chapitre « bête immonde ». Dans ces conditions, à quoi servait de continuer à occulter les pamphlets ?

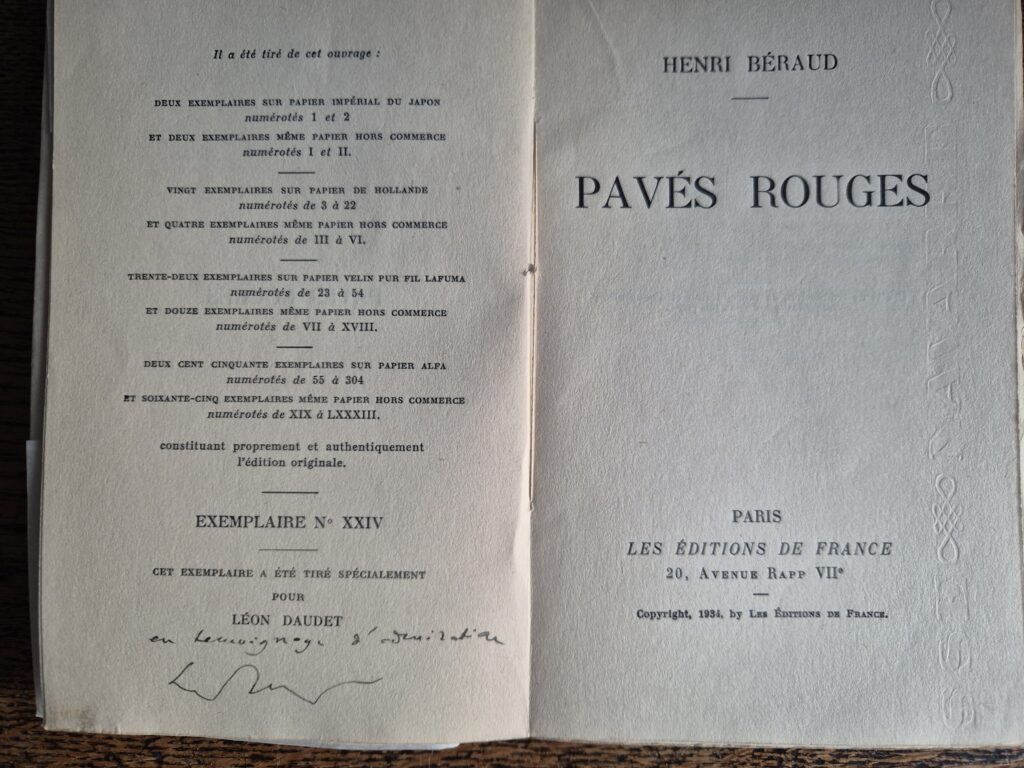

Les éditions Déterna (diffusion@francephi.com) ont pris au contraire le parti de rééditer ses pamphlet en partant non pas de ses éditoriaux de Gringoire, mais des ouvrages retravaillés par Béraud lui-même et publiés en recueils, en particulier sur la période 1934-1944.

Quand on se souvient que Béraud fut condamné à mort sur la base de ces textes-là, on se dit que ces derniers méritaient en effet d’être à nouveau mis à la disposition du public. « Je crois volontiers les histoires dont les témoins se font égorger », écrit Pascal en 1670. On peut croire Béraud, ses témoignages, ses analyses. Certes il ne s’est pas fait égorger, il n’a pas non plus été fusillé, mais il s’en est fallu de peu. Une condamnation à mort, même non exécutée, ce n’est pas rien pour authentifier un témoignage !

Un « basculement politique »

Pavés rouges est le premier de ses pamphlets politiques. Le livre raconte, comme le rappelle la très érudite préface de Mar Desgorces-Roumilhac, qui est l’un des plus éminents animateurs de l’association des amis de Béraud et de l’Institut Emmanuel Ratier, « le moment décisif que constitue le tournant des années 1933 et 1934 ». Un tournant pour la droite française, pour les militants et les électeurs, mais aussi un tournant pour Béraud lui-même, Le préfacier rappelle que Pavés rouges fut une « sorte de haut-le-cœur de Béraud face au drame sanglant du 6 février 1934 ».

L’assassinat de masse des patriotes français, sur la place de la Concorde, va conduire Béraud à un « basculement politique ». C’est à ce moment là qu’« il quitte définitivement, rappelle Desgorces-Roumilhac, les présupposés de fond et les rituels de forme de la pensée de gauche ».

C’est ce glissement d’un homme du peuple de la gauche (et même de l’extrême gauche, dans sa jeunesse) vers le patriotisme le plus inconditionnel, qui lui sera reproché, en 1944, et que le parti communiste dit français, alors tout puissant, a entendu lui faire payer. Il ne faut jamais l’oublier.

Le 6 février 1934 a donné lieu à une abondante littérature. A ce jour, l’étude la plus complète et la plus fidèle aux réalités historiques sur le déroulé de ces journées est celle de l’universitaire Olivier Dard. Mais les récits des acteurs et témoins de cette période sont chargés d’une terrible émotion, qui en rend la lecture bouleversante. Les meilleurs récits de témoins sont peut-être les ouvrages de Philippe Henriot et de Gaston Chérau.

Béraud ne nous donne pas exactement un reportage, mais plutôt une analyse, dans le temps long. Son livre est un grand livre, un livre important, car Béraud a suivi avec lucidité l’enchaînement des évènements, dès 1933, qui ont conduit à ces terribles journées, il a « vécu, ressenti, compris » le basculement et la suite prévisible. Encore n’imaginait-il pas alors quelles conséquences elles auraient sur son propre destin.

Francis Bergeron

Pavés rouges, par Henri Béraud, préface de Marc Desgorces-Roumilhac, Déterna, 2025, Francephi diffusion, BP 20045, 53120 Gorron

Pour soutenir le Nouveau Présent, faites un don: