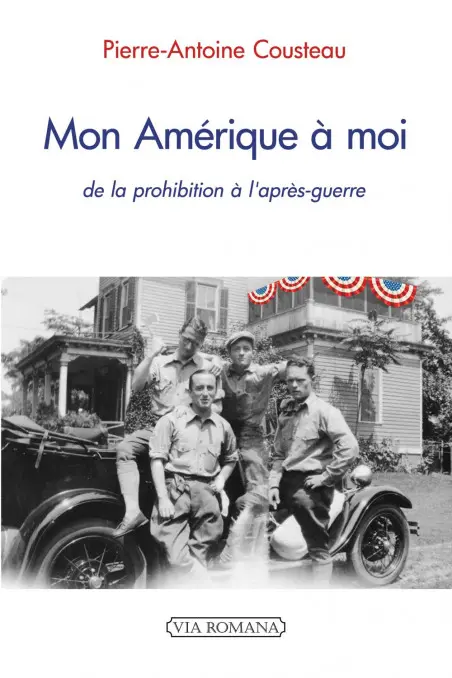

À l’inverse de tant de descendants de « maudits », le cardiologue Jean-Pierre Cousteau, dont l’autobiographie intitulée Fils de collabo, neveu de résistant parut chez Via Romana —comme tous les ouvrages cités ici —, s’emploie depuis des années à la publication d’inédits de son pères, ou de livres devenus introuvables, tel le désopilant Hugothérapie. Cette fois, avec Mon Amérique à moi, de la prohibition à l’après-guerre (1), c’est un recueil d’articles sur les Etats-Unis qu’il nous propose.

Un pays que Pierre-Antoine Cousteau connaissait parfaitement pour y être venu à 14 ans dans les bagages de son père, y avoir étudié puis travaillé deux ans tout en lui consacrant maints reportages.

Avant de devenir PAC pour ses amis de Je suis partout, le futur auteur des Lois de l’hospitalité avait, comme beaucoup de journalistes débutants, écrit dans des magazines très divers dont Ric & Rac ou Noir & Blanc. Hebdo dit « le journal des coiffeurs » du temps où j’y sévissais dans les années 70 de l’autre siècle (sous la direction du Normalien Jean Valdeyron, ancien condisciple et toujours ami du président Pompidou comme de Maurice Gaït, directeur de Rivarol), mais qui avait l’avantage de bien payer.

Dédaigneux de la « grande politique », ces organes privilégiaient le sensationnel. En pleine prohibition, période faste à l’édification de fortunes aussi soudaines que gigantesques, celle de Joseph Kennedy par exemple, le public français se passionnait pour les gangsters de Chicago et de la côte Est, et PAC leur en donnait pour leur argent. Sans crainte de tirer à la ligne et de se répéter d’une feuille à l’autre — ce qui aurait exigé une sélection plus sévère des articles retenus par son fils.

De même, contrairement à Brasillach et à Rebatet, PAC venait-il de la gauche. Rien d’étonnant, donc, si, dans ses papiers de la première période, il raille les cortèges « burlesques » du Ku-Klux-Klan et manifeste une certaine sympathie pour F. D. Roosevelt, alors candidat démocrate à la Maison-Blanche contre le sortant républicain Herbert Hoover. Faiblesses dont il devaitse défaire après avoir intégré en 1932 l’équipe de Je suis partout, dans une évolution politique très intéressante à suivre. Mais le style — vif, imagé, ironique, voire corrosif, dont l’originalité éclate dès ses quelques lettres d’adolescent reproduites dans le volume — restait inchangé.

Sous sa plume, on voit littéralement vivre la civilisation américaine (système politique, presse, publicité, taylorisation, corruption) et les Américains, avec leurs ridicules, leurs qualités, la serviabilité par exemple, et leurs (nombreux) défauts. Dont l’agaçante conviction que leur nation est la plus grande et la plus « vertueuse, humaniste et philanthropique » in the world et leur foi inébranlable en la démocratie érigée depuis les Pères fondateurs « par le peuple et pour le peuple ».

Persuadés que sur le sol américain, les Espagnols éradiquèrent tous les natives (ce que dément la démographie du Cône Sud) et stigmatisant pour cela toute colonisation, ils ignorent ou veulent ignorer comment, en moins d’un siècle, les modestes Etats-Unis du grand Benjamin Franklin et de l’illustre Washington — par ailleurs propriétaire de plantations employant nombre d’esclaves — sont passés de treize à quarante-huit en faisant presque table rase des tribus amérindiennes comme des bisons qui occupaient les immensités s’étendant de l’Atlantique au Pacifique. Condamné à mort en 1946, gracié par le président (socialiste) Vincent Auriol, finalement libéré du bagne de Clairvaux en 1953, reprenant du service à Lectures françaises (cofondé avec Henry Coston) et à Rivarol, il écrira ainsi le 8 septembre 1955 dans cet hebdomadaire avec causticité : « Puisque, aujourd’hui, les Américains trouvent tellement scandaleux que nous soyons à Alger et à Rabat (bien sûr, on peut nous reprocher de ne pas avoir réglé le problème avec une rigueur aussi scientifique que les puritains bibliques de la Nouvelle Angleterre ), ils ne vont pas tarder, par simple honnêteté intellectuelle, à trouver scandaleux d’être eux aussi à Chicago ou à Detroit. Et, de cette constatation de fait, la notion de restitution découle tout naturellement. »

Un regret : l’absence dans cette anthologie d’« Être ou ne plus être », texte certes bien connu (Rivarol l’édita en tiré à part), mais qu’on ne se lasse pas de le relire car c’est l’un des meilleurs articles (et l’un des derniers) de Pierre-Antoine Cousteau, Certes, ce quasi-testament s’adresse aux Français menacés selon lui de grand remplacement — comme on devait dire un demi-siècle plus tard — mais c’est à la lumière de la mélanisation constatée aux Etats-Unis que, dès 1958, il exprime cette angoisse. La même angoisse qui l’avait incité, malgré son rejet viscéral des pompes hitlériennes, à considérer que l’Allemagne du IIIème Reich « représentait, malgré tous ses crimes, la dernière chance de l’homme blanc ».

Claude Lorne

- Mon Amérique à moi, éd. Via Romana 2025. 336 pages, 25 €.