Amateurs de mignardises, de joyeuses batifoleries flamandes, d’exubérance baroque, de dorures et d’angelots joufflus, s’abstenir ! La peinture de Georges de la Tour (1593-1652) est austère, et si la plupart des tableaux actuellement exposés au musée Jacquemard-André (1) sont à thèmes religieux, toute religiosité en est bannie. Inutile de chercher des Christs souffrant en croix, des Pietà, d’émouvants enfants Jésus, des auréoles. Sobrement intitulée « Le Nouveau-né », la seule toile évoquant la Nativité montre deux paysannes, bien sûr Anne et Marie, au chevet d’un bébé sommairement emmaillotté.

C’est ailleurs qu’il faut chercher la profonde piété de ce peintre. Par exemple dans les larmes coulant sur la joue de son « Saint Jérôme pénitent », dans l’effroi peint sur le visage de saint Pierre dont le « Reniement » est un thème plusieurs fois abordé. Job et Jérôme apparaissent souvent dévêtus, mais ces corps maigres, nus et chenus expriment une grande noblesse.

Rigueur et dignité

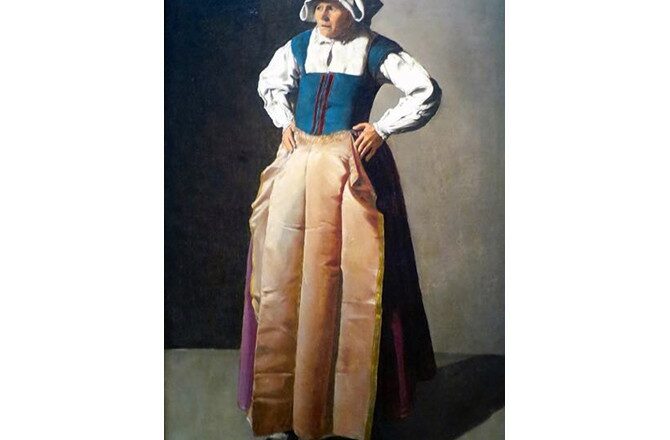

De même d’ailleurs que ses pauvres, par exemple des vielleux loin de toute pouillerie, qui frappent par leur dignité. De même que sa « Femme à la puce » et surtout sa « Vieille Femme », hiératique et sévère comme une duègne espagnole derrière un immense tablier aussi structuré qu’une carapace et une camisole dont la blancheur illumine la toile.

Dans les clairs-obscurs de La Tour, qui se refusa toujours au pèlerinage obligé en Italie, on retrouve bien sûr le Caravage mais ennobli et fuyant tout effet pictural ou émotionnel. Cette rigueur presque ascétique s’explique peut-être par la perte de nombreux enfants dont deux seulement survécurent, en particulier son fils Etienne, qui assura la relève. Mais surtout par les malheurs du temps, car ce Lorrain de Lunéville vit son duché natal, si prospère et si sûr, à son tour emporté par la guerre de Sept Ans. Ce conflit — conséquence des guerres de religion — fut, proportionnellement à la population d’alors, le plus long, le plus cruel et le plus coûteux en vies humaines qu’ait jamais connu l’Europe, avec plus de cinq millions de morts et quantités de régions dévastées de la Bohême à la Lorraine, de villes incendiées ou détruites. Telle Lunéville où La Tour avait vu le jour et bâti sa réputation, son atelier n’échappant pas aux flammes. Ce qui explique sans doute le nombre restreint de ses tableaux encore visibles alors que son œuvre passait pour avoir été abondante.

Nommé « peintre du roi » par Louis XIII, dont la foi ardente et la rigueur s’accordaient avec celles de l’artiste, La Tour tomba au XVIIIème siècle dans l’oubli, puis le mépris, avant que Hermann Voss, un historien de l’art saxon, ne le redécouvre en 1912, la Lorraine étant alors occupée, et le fasse entrer dans le panthéon des « grands », en Allemagne d’abord puis en France.

Si vous avez une chance de le redécouvrir à votre tour, ne la ratez surtout pas. Georges de La Tour parle aux yeux mais aussi à l’âme et, dans notre époque de strass, de paillettes, de tape-à-l’œil et de faux-semblants, sa peinture si dépouillée nous débarbouille l’esprit et nous grandit.

Camille Galic

- Jusqu’au 25 janvier. Musée Jacquemart-André, 158 bd Haussmann, 75008 Paris.

Avec Claude Gelée, Nicolas de Bar et tous les autres: vive notre Lotharingie !