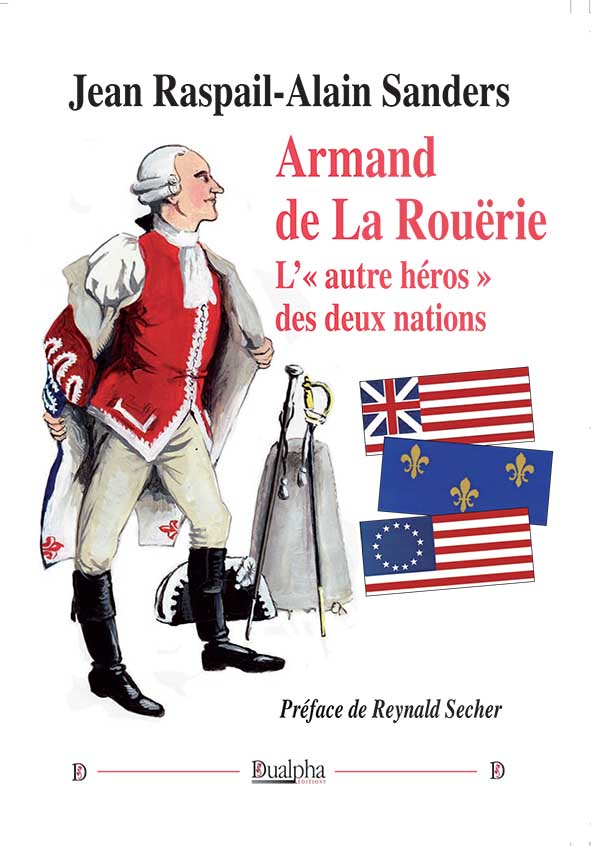

Nouvelle édition augmentée aux éditions Dualpha du livre de Jean Raspail et d’Alain Sanders Armand de La Rouërie, l’« autre héros » des deux nations, préfacé par Reynald Secher.

Entretienavec Alain Sanders (propos recueillis par Fabrice Dutilleul).

« Avec Jean Raspail, nous avons voulu apporter notre témoignage, notre piété filiale, notre admiration à l’égard d’un homme hors du commun »

Pourriez-vous brosser, en quelques mots, le portrait d’Armand de La Rouërie dont vous écrivez qu’il est « méconnu, pour ne pas dire inconnu en France » ?

Il fut tout à la fois l’un des héros de la guerre d’indépendance américaine et, à son retour, l’un des fondateurs avec le comte de Noyan de l’Association bretonne, matrice de la chouannerie bretonne. Il est né à Fougères en 1751 et mort au château de La Guyomarais en 1793. Dans des conditions d’héroïcité que nous invitons le lecteur à découvrir. Breton, il connaissait l’histoire de sa Bretagne grignotée au fil des siècles par les rois de France. Il n’empêche qu’il sera, au retour de son engagement en Amérique (où les tactiques de guérilla contre les Habits rouges vont l’inspirer pour les raids chouans), révulsé par les horreurs de la Révolution. Lui qui avait défendu – et jusqu’à Versailles – les droits fondamentaux bretons, s’engagera pour la défense et la préservation de la monarchie. Sa fidélité au roi et aux princes (et pour être fidèles à ces derniers, il fallait bien du courage…) sera sans failles. Il suscitera des fidélités indéfectibles autour de lui. Dans tout autre pays que chez nous, cet homme, mort à 42 ans, emporté par le choc causé par la mise à mort de Louis XVI, aurait inspiré des films et autant d’hommages et de belles histoires. Il n’en est rien. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu, avec Jean Raspail, apporter notre témoignage, notre piété filiale, notre admiration à l’égard d’un homme hors du commun.

Pour quelles raisons, d’après vous, est-il aujourd’hui moins connu que d’autres figures de la résistance vendéenne ou chouanne ?

La raison principale tient à sa mort prématurée : janvier 1793. Il a pourtant réalisé beaucoup de choses dans un court laps de temps. Le 15 mai 1791, il rencontre le comte d’Artois à Coblence. Il fait venir 3 000 fusils d’Ostende. En mars 1792, il envoie Louis-Anne du Pontavice à Coblence pour demander et obtenir une commission qui lui donnera les pleins pouvoirs et recommandera de ne plus émigrer, mais de rester se battre in situ. En mai 1792, il convoque ses officiers dans son château de La Rouërie et passe dans la clandestinité. Fin juillet, il demande à ses comités de se tenir prêts. Début août, il rencontre Jean Chouan. L’armée de Brunswick ayant battu en retraite, il décide de passer à l’offensive en Bretagne le 10 octobre. Il obtient la présence du comte d’Artois en Bretagne, date fixée au 10 mai 1793. Mais l’un de ses proches (le sinistre docteur Chévetel) vend l’information à Danton et cette venue du comte d’Artois, qui aurait pu changer beaucoup de choses, ne se fera pas (et ne se fera hélas jamais). Le 30 janvier 1793, Armand de La Rouërie meurt de saisissement en apprenant la mort de Louis XVI.

L’autre raison de cette méconnaissance tient au fait que beaucoup moins d’études lui ont été consacrées si l’on compare avec celles, abondantes, sur Charette, Cathelineau, La Rochejaquelein, Stofflet, Frotté, Cadoudal, Jean Chouan, Bonchamps, etc. La Rouërie est pourtant le héros d’un livre monumental avec l’essai inégalé (et inégalable) de Gosselin Lenotre, Le Marquis de La Rouërie et la conjuration bretonne 1790-1793 (Perrin, 1903). Et il a son mausolée avec le superbe Tombeau de la Rouërie (Gallimard, 2000) de Michel Mohrt.

Le souvenir de ce héros de l’indépendance américaine est-il encore vivace outre-Atlantique ?

Il n’a jamais faibli. Dans le prologue de notre livre, nous racontons cette anecdote significative : lors de la percée d’Avranches, deux officiers américains de la percée de l’armée Patton dans le pays d’Antrain, vont faire le détour, en jeep, pour découvrir le château de La Rouërie. Au grand étonnement de la propriétaire des lieux à laquelle ils diront : « Madame, aux États-Unis, le nom du colonel Armand (son nom de guerre, les Américains, comme les Français d’ailleurs, n’ayant jamais su prononcer le nom « La Rouërie ») est plus connu que celui de La Fayette ». Lors d’un de mes voyages aux États-Unis, dans le souvenir et sur les traces de La Rouërie, un de mes hôtes en Virginie m’avait dit : « En 1917, ce n’est pas Lafayette nous voici que nous aurions dû dire, mais La Rouërie nous voilà ! » Ne pas oublier que La Rouërie s’est engagé aux côtés des Insurgents trois mois avant Lafayette et qu’il est reparti six mois après lui, après s’être assuré que tous ses hommes avaient reçu leurs arriérés de solde. Lafayette, qui travailla beaucoup pour la… galerie, fut un « pro de la com » (comme on dirait aujourd’hui), l’homme des petits arrangements entre frères-trois-points, l’exécutant dévoué de la Franc-maçonnerie. Rappelons encore que les États-Unis ont financé plus que largement la statue de La Rouërie à Fougères et l’installation d’une stèle commémorative devant le château de La Guyomarais où il est mort. Il était décoré de la Croix de Cincinnatus et membre, bien sûr, de la Société des Cincinnati créée en 1783 avec l’aval et l’appui de Washington.

Qu’est ce qui, selon vous, différencie La Rouërie des autres héros des guerres vendéennes et chouannes ?

Son sens politique affirmé. À l’égard de l’émigration sa position se résume en quelques mots : les absents ont toujours tort. S’il admet que les plus menacés aient pris le large pour sauver leur peau, il refuse cet exode qui a privé et privera la contre-révolution de précieux combattants. Lui ne quittera pas son château de la Rouërie et, quand il sera directement inquiété, il prendra le maquis. En Bretagne. Pas à Coblence. Pour lui, l’émigration est une forme de désertion. Il aura aussi théorisé et appliqué (même s’il est mort hélas trop tôt pour donner toute sa mesure) des techniques de guérilla découvertes outre-Atlantique chez les Indiens, les trappeurs, les coureurs de bois. À commencer par le hit and run (« frappe et décroche aussitôt »). Des opérations de commando avant la lettre (le mot commando est dû aux Boërs d’Afrique du Sud qui eurent à se battre, eux aussi, contre les Habits rouges). Des hommes aguerris, véloces, font la différence face à des bataillons lourds et lents à la manœuvre. Il eut surtout une vision globale de la contre-révolution. Loin de croire que la Bretagne à elle seule rétablirait le roi, il voulait des « chouanneries » d’ampleurs variables en Alsace, dans le Lyonnais, dans le Berry, en Provence, en Auvergne, dans le pays Basque, etc. Il avait une vision nationale de la reconquête. À ce titre, il mérite d’être mis à l’honneur. Et donc honoré.

Armand de La Rouërie, l’« autre héros » des deux nations, Alain Sanders et Jean Raspail, Éditions Dualpha, collection « Vérités pour l’Histoire », préface de Reynald Secher, 198 pages, 27 € ; pour commander ce livre, cliquez ici.

Pour soutenir le Nouveau Présent, faites un don!